反思与重塑 高校与英语脱钩背后的教育自主探索

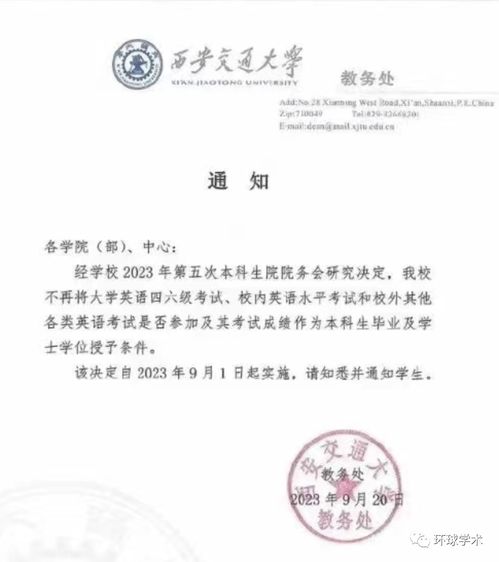

近日,某重点高校宣布将逐步与英语教学体系脱钩,并明确禁止代写英语论文行为。这一决定在教育界掀起巨大波澜,引发对语言教育本质与学术自主性的深度思考。

长期以来,英语作为国际学术交流的通用语言,在我国高等教育体系中占据特殊地位。从课程设置到毕业要求,从职称评聘到学术发表,英语能力往往成为衡量学者水平的重要标尺。这种单一标准逐渐暴露出诸多问题:部分学生为应付英语论文要求不惜寻求代写服务,导致学术诚信危机;过度强调英语写作使得本土学术话语体系建构受阻;机械的语言考核反而削弱了真正的学术创新能力。

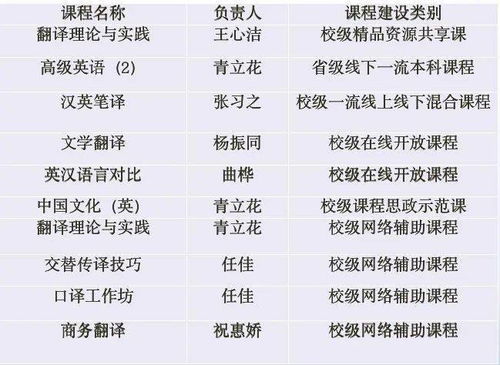

该校教务负责人表示,此次改革并非否定英语学习价值,而是希望打破“唯英语论”的思维定式。未来将构建多元语言能力评价体系,在保留必要英语课程的同时,增设小语种选修,并强化中文写作与学术表达训练。针对代写乱象,学校将建立论文原创性核查机制,对查实的代写行为采取零容忍态度。

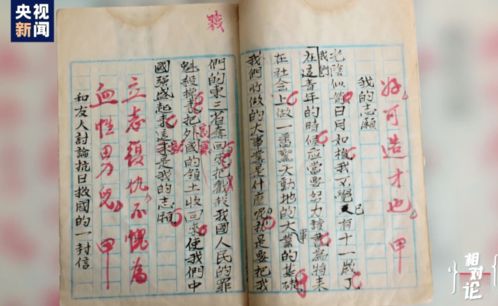

这一转变折射出我国高等教育正在经历的深刻变革。随着国家科技实力提升与文化自信增强,学术评价标准理应更具包容性与自主性。英语作为工具语言的价值不应被神化,而母语思维与本土问题意识才是学术创新的源头活水。有教育专家建议,改革应当循序渐进,在保持国际视野的同时,重点培育学生用母语进行深度思考与体系建构的能力。

值得注意的是,语言政策的调整需要配套制度的协同。在降低英语权重的同时,需加强学术伦理教育,完善论文指导流程,建立更科学的学术成果评价机制。唯有如此,才能真正实现从“语言工具依赖”到“学术主体性建立”的质变。

这场语言与学术的“脱钩实验”,其意义远超语言政策本身。它标志着我国高等教育开始摆脱被动接轨的惯性,转向以我为主、兼容并蓄的发展新阶段。当学术研究不再被语言屏障所束缚,当知识创造真正扎根于本土实践,我们或将在不远的将来,见证中国学术话语体系的破茧成蝶。

如若转载,请注明出处:http://www.lw-sky.com/product/208.html

更新时间:2026-01-25 09:03:50